Nel museo di Reims

Nel museo di Reims, romanzo breve o, più propriamente, racconto lungo, esce nel 1988 nella collana «L’Ottagono» di Mondadori, accompagnato da un apparato iconografico che riproduce sedici dipinti del pittore Marco Nereo Rotelli e da una «Nota» in cui l’autore, in modo forse sibillino, suggerisce ai lettori di non cercare corrispondenze di significato fra i dipinti e il racconto. Né l’apparato né la «Nota» verranno riproposti nelle due successive edizioni per Einaudi, quella del 2010 e quella dei Racconti del 2016.

La dimensione visuale suggerita anche dal titolo resta comunque centrale. Il racconto, d’altra parte, rispondeva a una sollecitazione del Musée des Beaux-Arts di Reims, che aveva invitato Del Giudice a scrivere un testo ispirato alla collezione del Museo. L’invito era accompagnato da un pacco di fotografie in bianco e nero, di bassa qualità e spesso sfocate. Questo materiale intrattabile diventa per Del Giudice l’occasione per tematizzare l’esperienza e il senso del vedere, proseguendo una ricerca avviata con Lo stadio di Wimbledon e approfondita in Atlante occidentale.

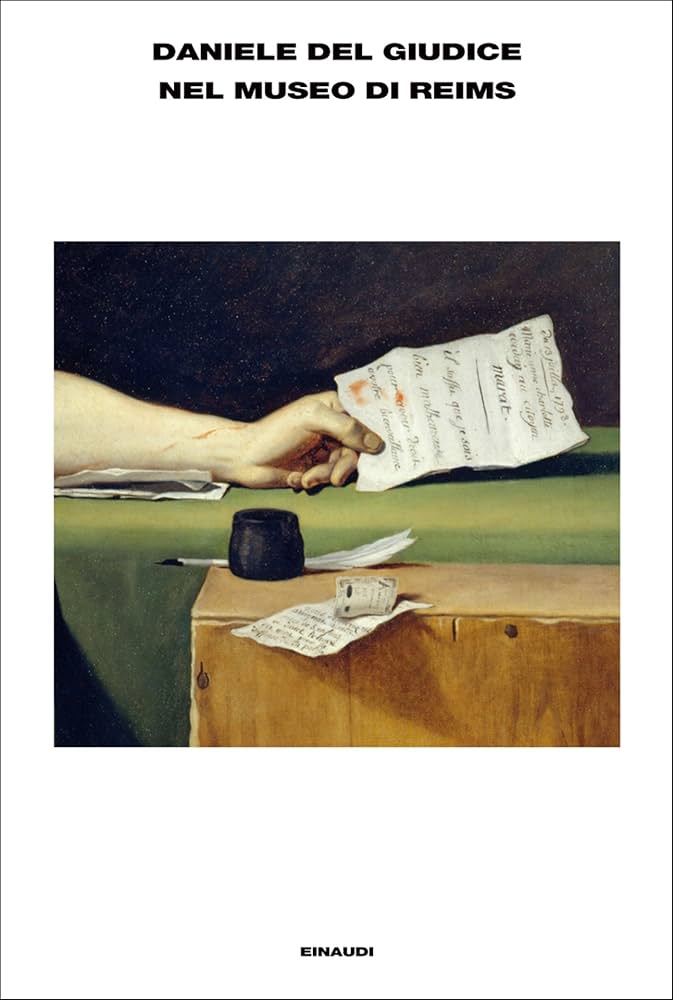

Il racconto, che alterna narrazione eterodiegetica e omo-autodiegetica, mette in scena una vicenda di rieducazione dello sguardo il cui protagonista è Barnaba, giovane ex-ufficiale di marina, italiano, affetto da una progressiva cecità causata da una malattia malcurata. Recatosi a Reims per vedere il Marat assassiné di Jacques-Louis David, Barnaba affronta il percorso museale in una crescente difficoltà di visione. Nonostante i suoi sforzi per dissimulare la propria condizione, il suo disagio viene notato da Anne, una giovane donna francese che sembra volerlo aiutarlo a vedere i dipinti. Anne accompagna Barnaba attraverso le sale del museo, adegua il proprio passo al suo, aspetta che Barnaba scelga i quadri e poi gli racconta quello che lui non riesce a mettere a fuoco, o ciò che lui crede di vedere, ma fin da subito, mentre racconta, mente o, meglio, «completa e rifinisce le immagini sbagliate che Barnaba si fa di ciò che non può vedere, o gliele inventa».

Il racconto si struttura così attraverso le interazioni attorno ai quadri e soprattutto nelle ekphrasis, ossia nei racconti verbali delle opere di vari pittori, fra cui Corot e Delacroix, e addirittura di un quadro che non esiste, inventato da Anne. Nelle paroledella donna, i colori assomigliano a comportamenti o a sentimenti, le sue parole colmano le opacità e le sfocature percettive conducendo lo sguardo oltre le forme sensibili della tela, come ponti tesi verso una possibilità e insieme verso l’altro, mentre Barnaba dubita, si risente e comincia a interrogarla in modo più stringente. Quando lei si ritrae, Barnaba capisce di avere sbagliato: che Anne menta o non menta non è poi così importante, perché il suo è anche un gioco, una proposta di incontro, un tentativo di adeguare uno sguardo e un sentire che fanno di questo racconto, come avrà modo di dire lo stesso Del Giudice in un’intervista, «una storia d’amore ma anche la storia di una apertura possibile attraverso il dolore, attraverso l’attenzione profonda a dov’è l’altro e che cosa chiede».

Quando infine i due giovani si ritrovano davanti al quadro di David, i ruoli si invertono: Anne non fornirà che descrizioni brevi e precise, mentre a Barnaba toccherà raccontare la storia di Marat, medico che curava i ciechi, oltre che rivoluzionario, e spiegare come quella storia, insieme al quadro, lo abbia riportato a se stesso. Barnaba si apre al racconto e le sue parole, come «fili infiniti che dalla storia si dipartono lasciando immaginare il prima e il dopo, tutto quello che nel quadro non c’è», si protendono verso Anne. Si crea così un legame, una visione condivisa che unisce i due protagonisti, fino a un punto di massima coincidenza: di fronte al Marat, Barnaba mente, tradendo la verità fattuale per accettare le regole del gioco di Anne.

Il racconto sembra dunque interrogarsi su menzogna e verità e su finzione e realtà, a partire dall’occasione e dalle premesse della sua ideazione: un pacco di fotografie sfocate, una personale esperienza della menzogna e una scoperta fortuita sul conto di Marat. «Il risultato, del tutto imprevisto, è che il ragazzo che seguo nella zona e nella storia, il ragazzo quasi cieco va a vedere il quadro di Marat, medico dei ciechi». In questo senso, il racconto diviene riflessione sui limiti e sulle soglie – tra dentro e fuori, tra ciò che si vede e ciò che non si vede, tra reale e finzione, tra sé e l’altro – e sulla possibilità di varcarli; una riflessione sulla pratica di una scrittura che, come i gesti e la voce di Anne, conduca oltre le immagini, sul limite del non visibile e del mistero.